例によって何も知らずに見始めたのである。冒頭、深夜。会計士ユアン・マクレガーが監査先の会議室で独り溜息をつく。

例によって何も知らずに見始めたのである。冒頭、深夜。会計士ユアン・マクレガーが監査先の会議室で独り溜息をつく。

「結婚してえなあ~」

ここで”DECEPTION”がタイトルインして嫌な感じしかしなくなる。またユアンの文系暗黒路線か。文系男が酷い目に遭う話なのか。

就業を終えたユアンが地下鉄のホームに降りる。電車を待つ彼が隣を見るとそこにいるのがミシェル・ウィリアムズなのである。わたしはとうとう吹き出した。またお前かなのかと。またしてもそのタヌキ顔で文系を殺すのかと。タヌキ顔に抗せる文系などいないからユアンは一目で逆上せあがる。しかしすべてはヒュー・ジャックマンの仕組んだ策謀でミシェルはその詐欺団の一員であり、ユアンは予想通りひどい目に遭うのであった...

構成のこの無思考は何だろうか。結末まで見ればわかるように無思考どころか、ミシェルの文系殺し路線をメタ的に利用して引っ掛けを仕込んだ話であり、むしろ何も考えてないと思わせたいのである。滅びると思わせながら文系男ユアンが試練を経て成熟したオスになる正調の成長譚なのである。ミシェルは文系を狂わせるどころか、逆に文弱の色香に参ってしまう邪念に満ちた結末なのである。タイプキャストがミスリーディングであって、結末を予想させない点でこれは有効である。他方でそれではミシェルの文系殺し路線にはならないわけで、まことに物足りない。どうせ頭を使うのなら『シャッター アイランド』や『マンチェスター・バイ・ザ・シー』のようにタヌキ顔と四つに組んで、どう滅ぼされるか、滅びのバリエーションの方に傾注するべきではなかったか。滅ぼされてこそあのタヌキ顔は輝くからだ。

本作の結末は俺たちの『君の名は。』という感じで、姿を消したタヌキ顔とユアンは安易に邂逅してしまう。それでも文系殺しのタヌキ顔には違いないから、鼻腔を膨らまされながらクレジットに突入してしまう。ここのミシェルは現れたユアンと目が合うとすぐに視線をあらぬ方向へ戸惑いながらふらつかせる。その所作はもうタヌキ顔の神髄というべきもので、この沼にはまり込んだヒース・レジャーやスパイク・ジョーンズらの狂躁と末路を想わざるを得ないのである。

本作の結末は俺たちの『君の名は。』という感じで、姿を消したタヌキ顔とユアンは安易に邂逅してしまう。それでも文系殺しのタヌキ顔には違いないから、鼻腔を膨らまされながらクレジットに突入してしまう。ここのミシェルは現れたユアンと目が合うとすぐに視線をあらぬ方向へ戸惑いながらふらつかせる。その所作はもうタヌキ顔の神髄というべきもので、この沼にはまり込んだヒース・レジャーやスパイク・ジョーンズらの狂躁と末路を想わざるを得ないのである。

しかしながら文系殺し路線に準拠するならば、姿を消したミシェルの姿を求め続けて廃人と化したユアンは桜木町や旅先の店、急行待ちの踏切辺りを彷徨して、ついにはタヌキ顔の幻を見るまでに至った自分を自嘲して完と、こういきたいものだ。俺は、多分見ていると思われるが新〇さん、『鑑定士と顔のない依頼人』死ぬほど好きだと思うけどどうだろうか。

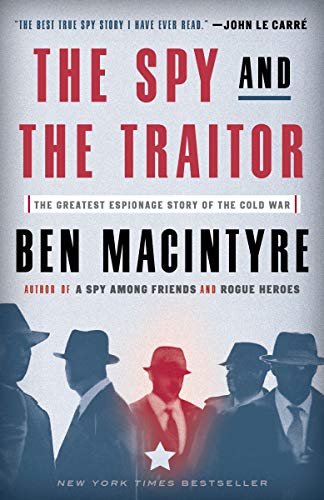

先日 "The Spy and the Traitor" を読んだ。これはオレーク・ゴルジエフスキーの話で、この人はMI6のモグラになったKGBのケースオフィサーである。邦訳も出てる。

先日 "The Spy and the Traitor" を読んだ。これはオレーク・ゴルジエフスキーの話で、この人はMI6のモグラになったKGBのケースオフィサーである。邦訳も出てる。

この本にはなろう系あるいは『宇宙一の無責任男』のような作為的な万能感がある。ゴルジエフスキーはロンドンに赴任してくる。MI6は高度な機密に近づけるように彼の出世を工作する。ロシア流してもギリギリ許容できる機密をゴルジエフスキーに渡す。KGBはおおよろこびしてゴルジエフスキーの評価が高まる。しまいには上司をペルソナ・ノン・グラータにして追放し、ゴルジエフスキーは出世街道を邁進する。

最後はモグラがKGBにバレて亡命。家族はモスクワに残置。この人は愛妻家で残した妻のことに気を病む。妻もたいへんな目に遭う。冷戦が終わって家族は再合流してUKで暮らすようになるのだが、かつてはあんなによかった夫婦仲が...

奥さん=ミシェル・ウィリアムズでわたしには再生された。